医療費削減の真意

『医療費を削減する』という言葉には、どこか“節約”や“我慢”のようなマイナスイメージがつきまといます

実際、医療従事者にとっては収入減につながる懸念もあります

「税金で補えばいい」「これまで払ってきたのだから使う権利がある」「国債で対応すればよい」といった意見も聞かれます

一方で、「財政のために削減すべきだ」という意見もあります

しかし、医療費は単なるお金の問題ではありません

その本質は『労働力の適切な分配』であり、目的は『生産性の向上』にあります

お金の話でありながら、お金だけでは解決できない領域なのです

今の時代における医療費削減とは、単なる支出削減ではなく『生産性の向上』を意味します

無駄な医療を減らし、必要な治療にリソースを集中させることで、限られた人材や資源をより効果的に活かすことができます

少子高齢化が進む日本では、人手不足が避けられません

医療現場においても、少ない人手で効率的な医療を提供する体制づくりが強く求められています

薬剤師に求められる『医療費削減』

薬剤師の職能を広げ、医療費削減に貢献することが今後の重要な役割です

残薬削減、重複投薬の防止、ポリファーマシー対策は、患者の健康維持と医療資源の節約を両立させる代表的な活動です

副作用や過量投与を防ぐことで、健康で働ける人が増え、その分社会全体の医療負担も軽減されます

また、薬剤師が業務の一部を担うことで、医師や看護師が本来の専門業務に集中できるようになります

緊急避妊薬の販売などは、その典型例といえるでしょう

DX化も急務です

マイナンバーカードの活用は将来の入力作業の簡素化や入力ミスの低減につながります

電子処方箋は偽造防止やレセプト業務の効率化を実現します

さらに、ピッキングや一包化などの作業をロボット化することで、人的負担を減らす動きも広がっています

これらの取り組みの結果、働ける人がより長く社会に参加でき、専門家が専門性を最大限に発揮できる社会が生まれます。

放漫で無駄の多い医療構造を改め、必要な分野へ集中させることが、薬剤師にも求められているのです

国が成長していくために

お金の流れの背景には、誰がどこで働くかという『労働の配分』があります

これを促すのが税と予算です

日本では少子高齢化に伴い、医療・介護分野の予算と人員が増え続けています

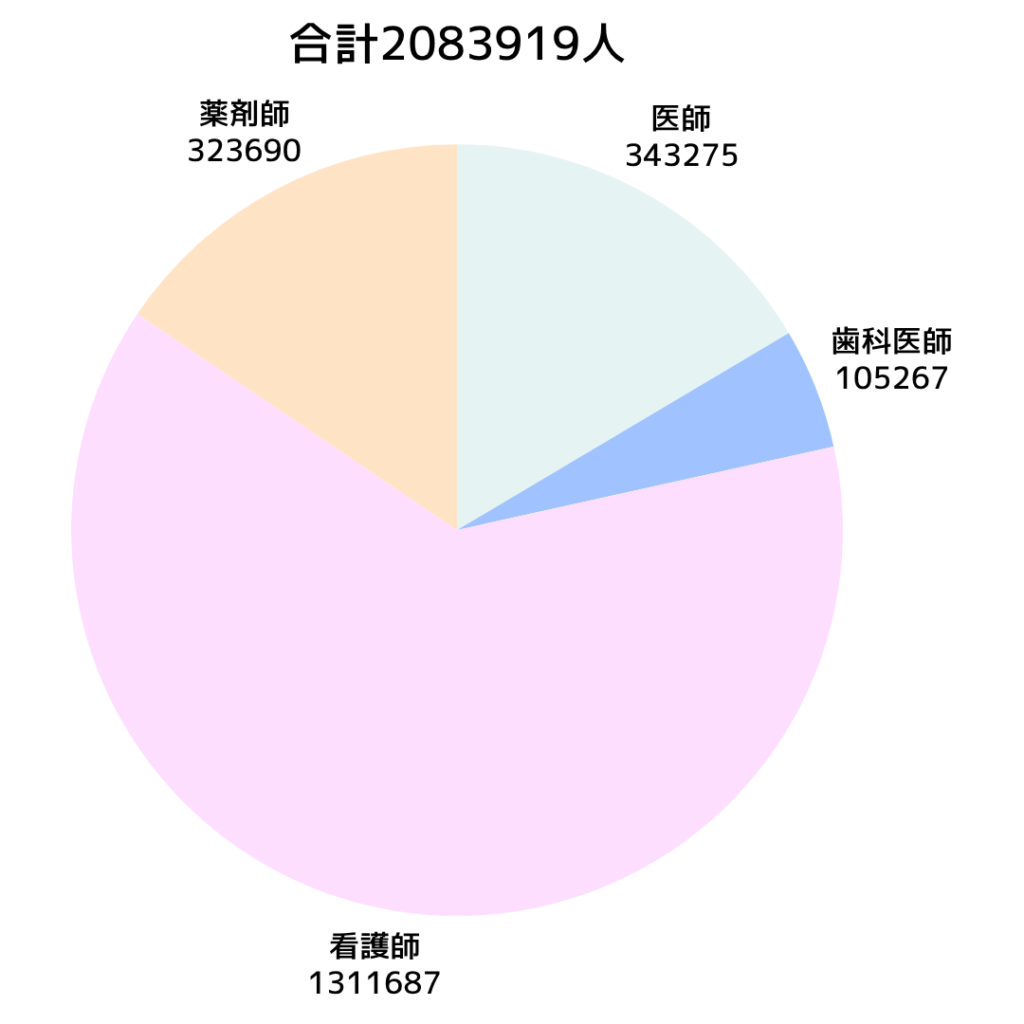

2022年時点で、医師・歯科医師・薬剤師・看護師だけでも200万人以上

介護職やリハビリ専門職などを含めれば、実に500万人規模が医療・介護に従事しています

これだけの人数が医療・介護に従事しているのが、現在の日本です

社会保障は社会の安定に不可欠ですが、この分野は国の技術革新や生産力向上に直結しにくいのも事実です

過度な人員集中は、他産業の人手不足を招き、経済成長の足かせにもなりかねません

したがって、税と社会保障の議論は単なる財政問題ではなく、「限られた働き手をどう配分するか」という国家戦略そのものです。

薬剤師もまた、その中の一員です

『社会保障費の抑制』と聞くと寂しさを感じる方も多いでしょう

やることは増えるのに点数は下がる——そんな不満も理解できます

しかし、社会保障の改革は、日本という国の未来と成長のための挑戦です

その中で薬剤師が担うべきは、医療人材の効率化と適正化による『社会全体の労働配分の最適化』なのです

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加してます

クリックでのご協力、応援よろしくお願いします

『家計の処方箋』はアフィリエイトで報酬を得ています

コメント