政治の大きな転換と薬剤師の責務

自民党総裁が高市さんに決定して以来、日本の政治情勢は劇的に変化しました

小泉氏優勢と見られていた総裁選挙は、高市氏に軍配が上がり、その後、公明党が連立を離脱、日本維新の会が自民党と連立を組むという異例の展開を経て、日本初の女性総理、高市総理が誕生しました

この政治的転換において、特に重要視すべきは、維新の会との連立に伴い交わされた合意文書です

合意内容は、経済政策や社会保障など、計12項目・8ページにわたり詳細に記載されています

合意文書はこちら↓

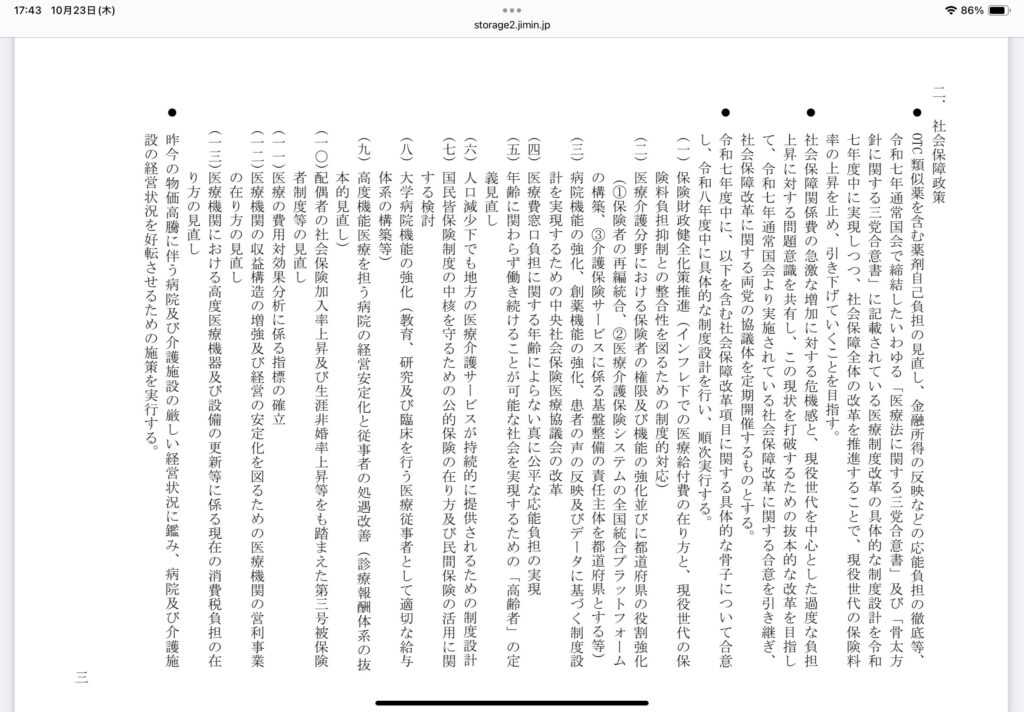

その中でも、社会保障に関する記述が非常に多い!

実に1ページ丸ごとがこのテーマで埋め尽くされています

力入ってるなぁと感じます

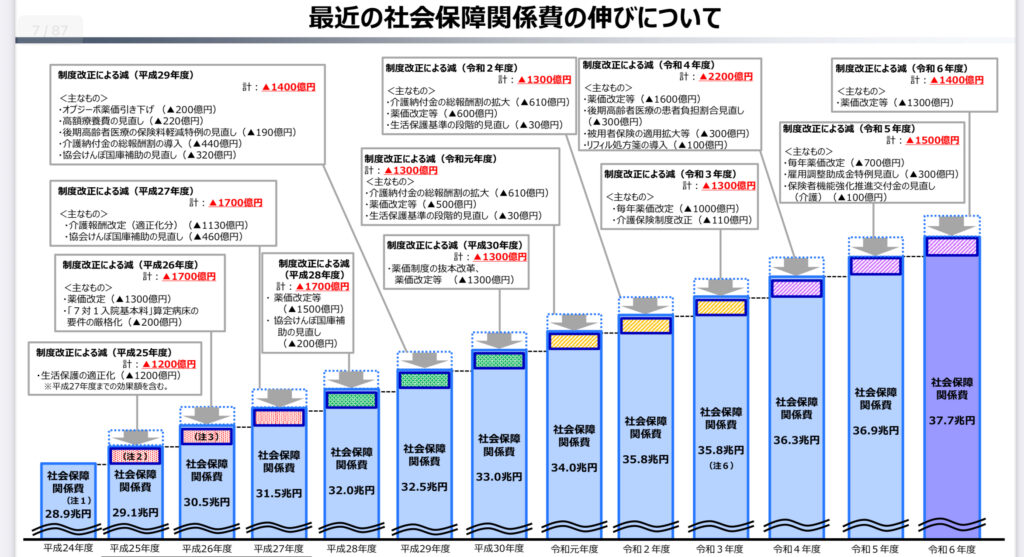

ご存知の通り、社会保障費は増加の一途を辿っています。特に、私たち薬剤師が関わる医療関係費と介護関係費は、急激に伸び続けています

社会保障費を負担するのは現役世代です

働いている人達の社会保障費、つまりは税金が年金や医療保険を支えています

維新の会がこの問題に強く言及しているのも、「増え続ける現役世代の負担を何とかしなければならない」という危機感の表れでしょう

「命を金で語るな」「世代間対立を煽るな」「今まで払ってきたんだから当然だ」――。このような感情的な意見や反論が上がると、議論はいつも立ち止まり、「医療費(特に薬剤費)を下げましたから大丈夫」といったお茶濁しで終わってしまいがちです

しかし、社会保障の話は、税や国のあり方、そして私たち自身の将来に密接に関わる、極めて重要なテーマです

全国民が理解していてほしい話です

医療従事者、特に薬剤師がこの本質を知り深く考えることが”義務”だと私は考えます

だからこそ、ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を持ち、経済の学習を続ける薬剤師である私が、できるだけわかりやすく、本質に迫った社会保障の話を連載でお届けします

薬学実習生にも保険の講義の前に伝えている内容です

社会の解像度を高く保ち、自分の立ち位置をブラさないためにこの記事を活用してもらえたらと思います

前置きがめっちゃ長くなりましたが、本編はショートで連作 計4回

第1章 税は『労働人口の割り振り』である

第2章 医療費削減は『支出の縮小』ではなく『生産性の向上』

第3章 知っておきたい公的医療制度の真実:なぜ負担は世代間で偏るのか?

第4章 薬剤師が知っておくべき『社会保障と税のこれから』

数分間で読めますので、トイレに行くときでも、電車乗ってるときでも

昼休みのちょこっとの時間にでも、隙間時間で構いませんので読んでもらえたらと思います

第1章 税は『労働人口の割り振り』である

社会保障や税の仕組みというと『お金のやり取り』として語られることが多いですが、税の本質は『労働人口の割り振り』です

税の本質は『労働人口の割り振り』

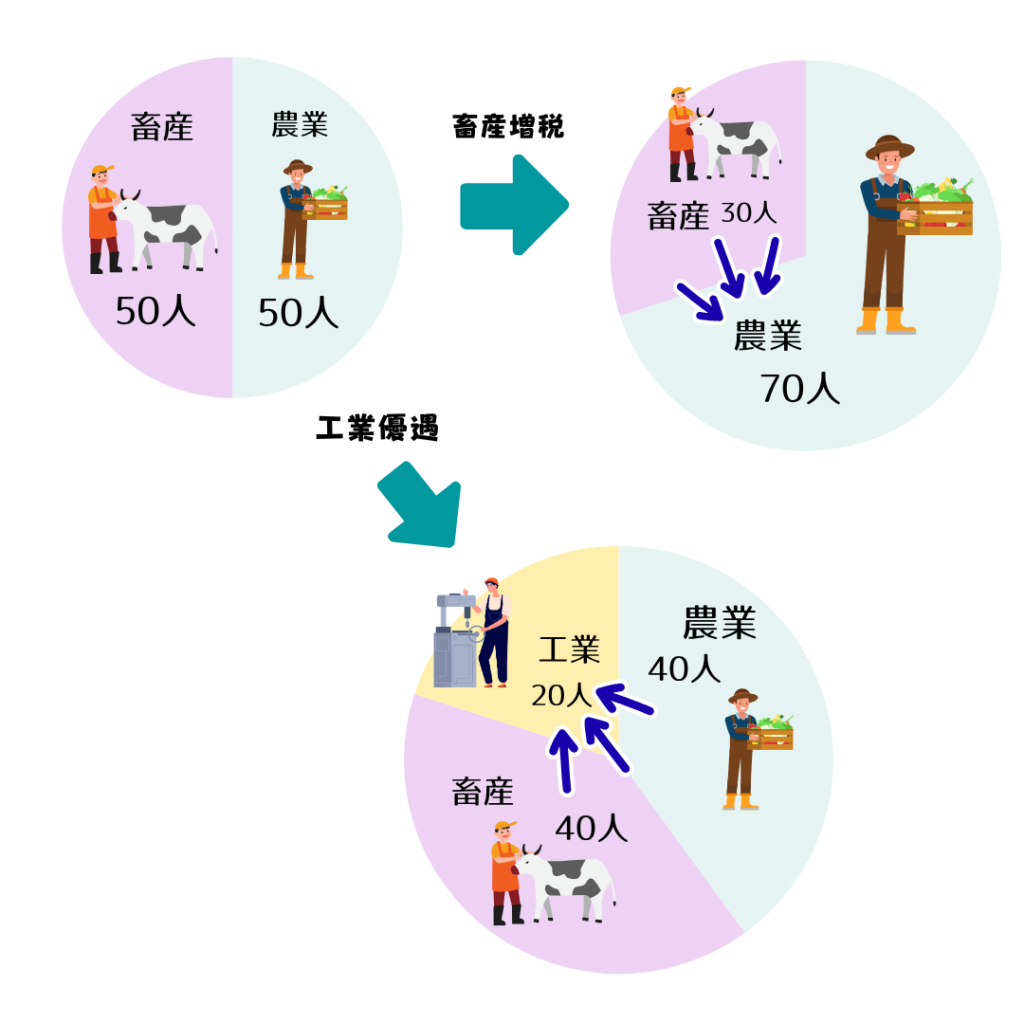

思考実験:100人の村

ここに100人の村があったとします

50人は農業、50人は畜産に従事し、年収は同じ。完全に平等な社会です

ケース1: 5年後から、農業の税金を半分に、畜産の税金を倍にすると発表されたらどうなるでしょうか?

→畜産の人員の一部は農業に転向するでしょう

ケース2: 工業に勤めれば税金は免除、農業と畜産は税金倍になったら?

→農業と畜産から工業に移る人が出てくるはずです

国(政府)は、税金というインセンティブを使って、辞めてほしいことからやって欲しいことへと、人々を誘導し、動かします

辞めてほしいことには税金を乗せ、やってほしいことには減税や補助金を出します

政府はこれらの采配によって、強制力ではなく自由な選択を通して人を動かしているんです

国で物やサービスを生み出す源泉は、私たち現役世代の『労働人口』です

この労働人口を、どのような分野にどれくらい配置するか、または将来配置してほしいと考えるか

これが税金の本質的な役割です

『社会保障費』は税の一部

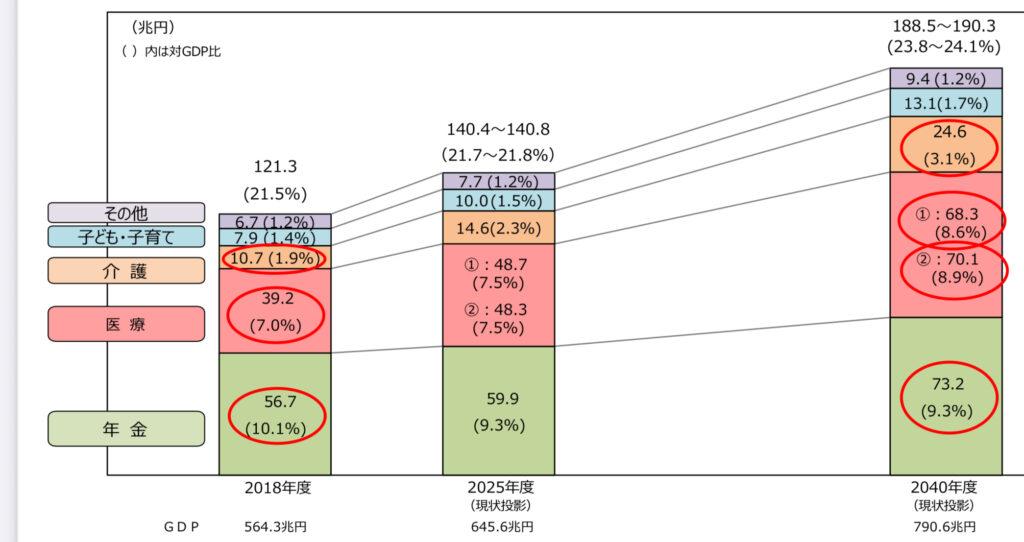

社会保障は{医療、年金、介護、労災、雇用}保険の総称

これらに関する費用、すなわち社会保障費は、私たちの給与から税金と別口で徴収されていますが、社会保障費は実質的に税の一部として機能しています

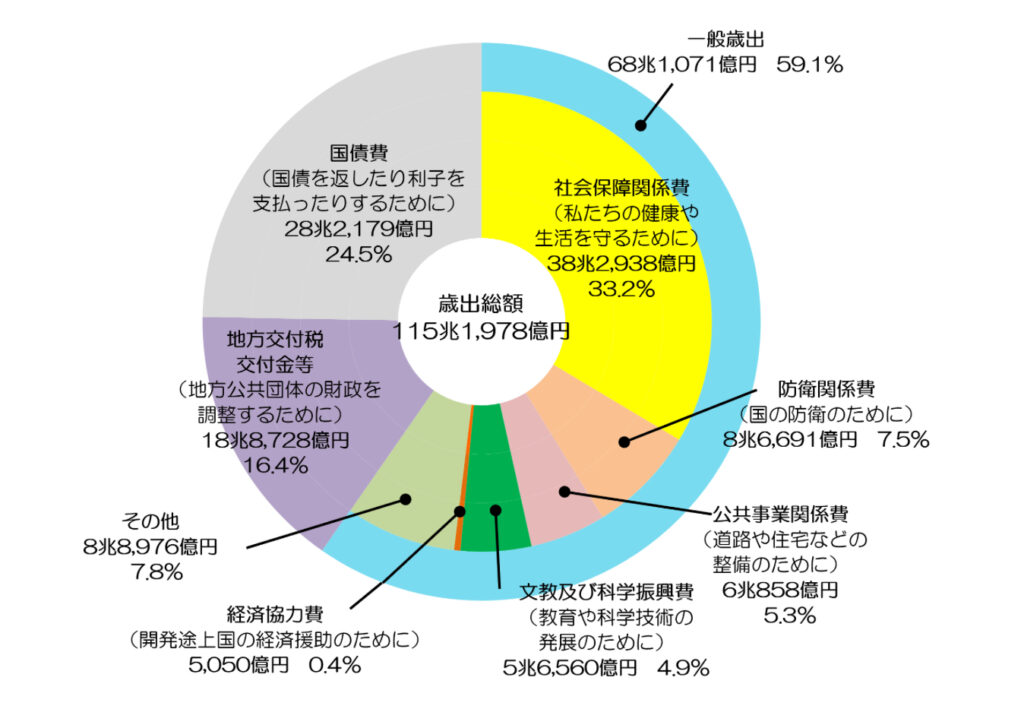

これは令和7年予算内訳です

税と別口で徴収されてるにも関わらず、税金の3割が社会保障関連に使われています

税は労働人口の割り振りとお伝えしました

社会保障の予算が決まるという事は、日本の労働人口を、どの程度[医療、年金、介護]分野に回すのかという国家的判断です

(年金予算は、『高齢者の生活を支える労働』と置き換えると分かりやすいかも)

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加してます

クリックでのご協力、応援よろしくお願いします

『家計の処方箋』はアフィリエイトで報酬を得ています

コメント