公的医療制度、年金、介護。これらを総称する社会保障は、私たちの生活を支える大切な仕組みです

しかし、その中核にある考え方を知っていますか? それは、『再分配』です

この章では、公的医療制度が持つ『再分配』の機能に焦点を当て、それがどのように機能し、なぜ今《世代間対立》という形で議論の的になっているのかを、データをもとに解説します

1. 社会保障の根幹をなす「再分配」の仕組み

社会保障政策の基本は、シンプルです

- 国民から公平にお金を集める(主に社会保険料や税金)

- 必要としている人に分配する(年金、医療費、給付金など)

年金制度も、労災保険も、そして医療保険も、この『再分配』のサイクルで成り立っています

医療保険における再分配も例外ではありません。 現役で働く世代や所得がある人から社会保険料を集め、それを病気や事故で治療が必要な人の医療費に充てる、という形で機能しています

2. 医療保険の「再分配」の核心(キモ)は誰から誰へ?

再分配の政策を理解する上で最も重要なのが、『誰から集めて』『誰にどれくらい配るのか』という配分構造です。

- 誰から集める?(負担の公平性)

- 所得や労働収入がある人

- 特に現役世代(65歳未満)が大きな割合を負担しています

- 誰にどれくらい配る?(恩恵の大きさ)

- 病気や怪我で医療を必要とする人

- 現状、《医療費の利用が多い高齢者(特に75歳以上の後期高齢者)》に多く配られています

つまり、現在の公的医療制度は、『現役世代から高齢世代への大きな再分配』という構造を持っているのです

3. データが示す「世代間ギャップ」の現実

この再分配の偏りが、世代間の負担割合をめぐる議論を引き起こしています。具体的なデータを見てみましょう。

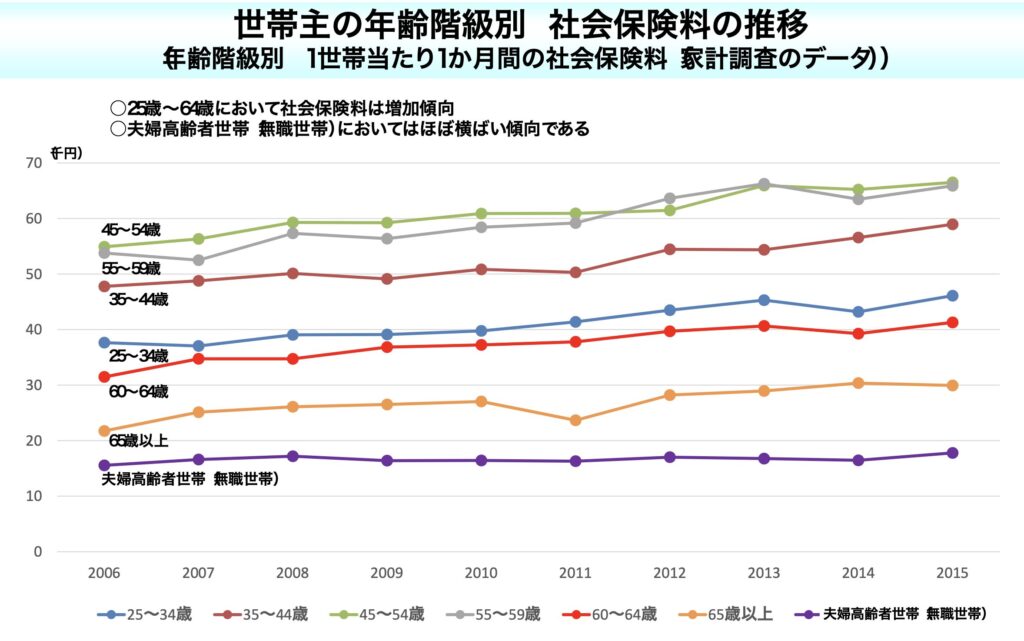

負担の現状:現役世代の重い保険料

内閣府が発行した「世帯主の年齢階級別 社会保険料の推移」を見ると、その傾向は明らかです

データは、夫婦高齢者世帯の保険料負担が相対的に少ない一方、現役世帯が多額の保険料を負担している実態を示しています

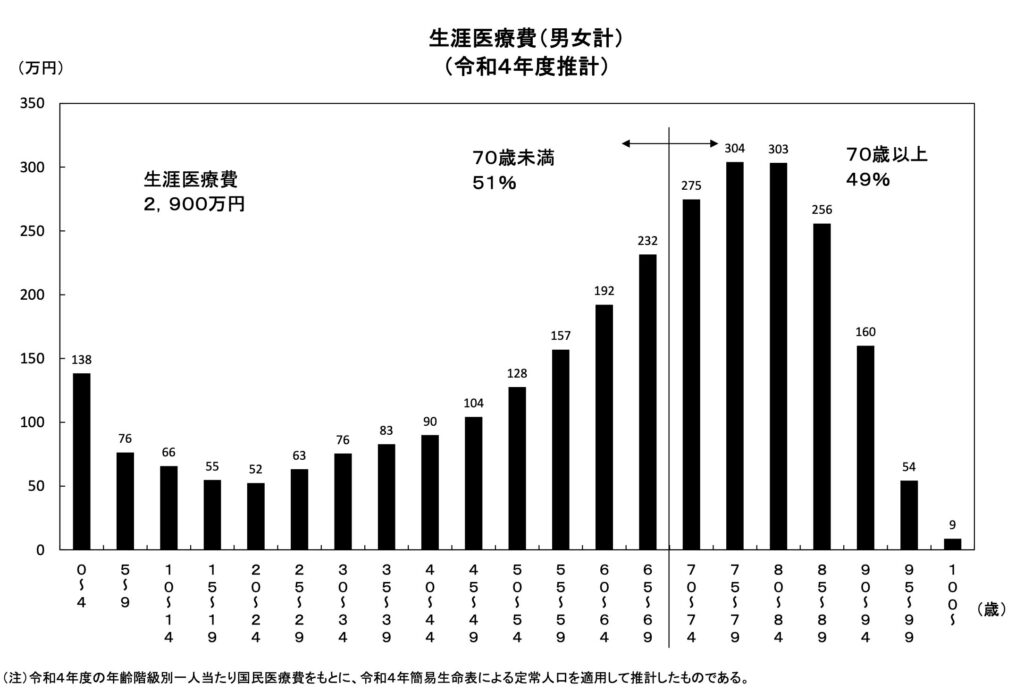

利用の現状:高齢者に集中する医療費

次に、厚生労働省発表の「令和4年度生涯医療費」から、年代別の医療費額を抜粋して確認します

驚くべきことに、医療費総額の約半分を70歳以降の方々が使っていることがわかります

この二つのデータが示すのは、まさに以下の再分配の構図です

現役世代(労働者)から集めたお金 → 70歳以上の高齢者に多く配られる

この構図がある限り、医療費に関する政策論争は、常に《世代間対立》として表面化してしまうのです

4. 議論の最前線:高齢者の負担割合をめぐる攻防

現在、この世代間ギャップを是正するための政治的な動きが活発になっています

【高齢者の自己負担割合の引き上げ】

以前は無料の時代もありましたが、現在は年収に応じて1割〜3割の間となっています

政治の場では、『高齢者の負担割合をさらに引き上げる』という波が来ており、例えば、日本維新の会の提言にも『高齢者医療制度の原則3割負担化』が盛り込まれています

これは『現役世代の負担を減らすため、高齢者にも公平な負担を』という思想に基づいています

結局のところ、社会保障政策のすべては、《現役世帯を優遇するのか、高齢者世帯を優遇するのか》という二者択一のキモにかかっているのです

5. 再分配の最前線に立つ「薬剤師」への期待

少子高齢化が進む日本において、医療費の増大は避けられません。その結果、現役世帯の社会保険料負担も増え続けています

この状況を打開するため、『医療費を減らしつつ、医療サービスの質は極力下げない』という難題を解決するキーパーソンとして、薬剤師が注目されています

近年の調剤報酬改定では、薬局の基本業務にかかる基本料や調剤料は抑制される傾向にある一方、特定の活動に対する加算が手厚く、充実してきています

これらは全て、医療費削減効果が見込める活動です

《入院から在宅へ》

《ポリファーマシーから無駄の少ない処方へ》

これらの活動を通じて医療費の無駄を削減し、持続可能な医療制度を支えることが、薬剤師に最も期待されている役割なのです

家計の処方箋はアフィリエイトで報酬を得ています

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加してます

クリックでのご協力、応援よろしくお願いします

コメント