- 【ファンドの特色】から何に投資をするかがわかる

- 【投資リスク】から値動き幅がわかる

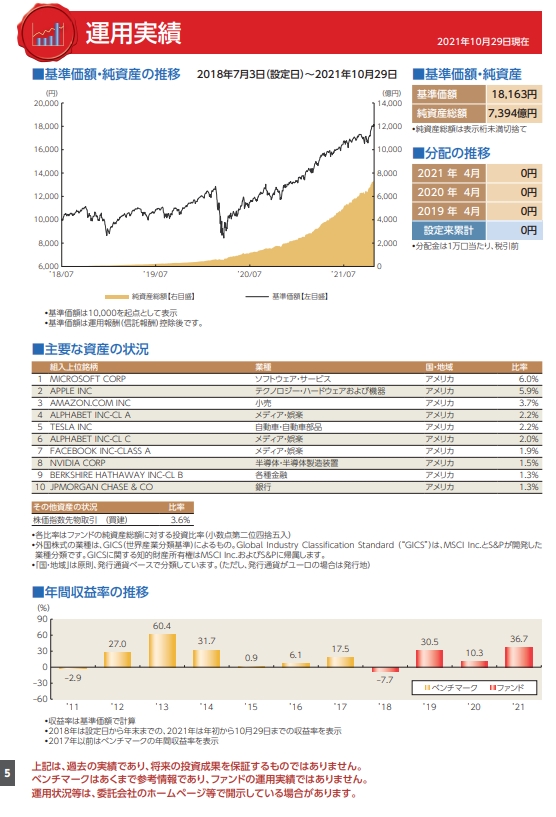

- 【運用実績】から目的通りに運用できてるかと純資産額がわかる

- 【手数料】からファンドのコストがわかる

投資信託のトリセツ「目論見書」

投資初期の投資額が小さいうちから読み込む必要はないですが、投資歴1年を超えるまでには一度目を通すのをお勧めします

目論見書を読むことで、自分が何にどのように投資しているのかがわかります

結果、世の中に大きな事件が起きて株価に影響が出た際にも

冷静に対処できるようになります

【 一時的な暴落が来たら?】

何も調べていなければ、なぜ暴落してるのかが全く分からず大きなストレスを感じるでしょう

今後回復するのか、持ち続けていても問題ないのかの判断が全くできず、損を抱えたまま売ってしまうかもしれません

しかし投資先について調べてあれば、長期での見通しを立てることができます

短期で暴落が来ても「数年後には回復しているだろう」等考えることができるため、抱えるストレスは少なくて済みます

将来伸びると思われる銘柄なら、売らずに持ち続けるでしょう

< 自分が投資しているものは何なのか >

を知ることはとても重要です

投資信託(ファンド)ってなんだっけ?

「投資信託」は資産運用のプロフェッショナルに運用してもらうこと

投資信託のことは「ファンド」とも呼びます

投資先は、株や不動産、債券など様々

更に、株式なら様々な株の詰め合わせがパック商品になります

投資信託はそれぞれコンセプトがあり

株でもアメリカ株や日本株、新興国といった広く集める物や

アメリカ株のうち大企業500社の株[S&P500]

日本株のうち大企業225社の株[日経平均株価]など様々です

「何に」「どのように」「いくらかけて」投資をするかが書いてある

投資信託の取扱説明書が

【目論見書】

目論見書ってなに?

目論見書は、投資信託の中身の説明書き

項目は主に4つ

- ファンドの目的・特色

何に投資しようとしているか

どのように購入しようとしているかがわかります - 投資リスク

騰落率(金額がどれだけ上げ下げしたか)と

このファンドの金額変動に影響する要因がわかります - 運用実績

純資産額の推移と価格の変動がわかります - 手数料

購入に関しての手数料

ファンドを持ってる間とられる手数料など

購入者が支払うコストがわかります

運用後にわかる手数料もあります(隠れコストと呼ばれる)

実践!目論見書を読む

サンプル

「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」

https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/connect/fund/0331118700000019.pdf

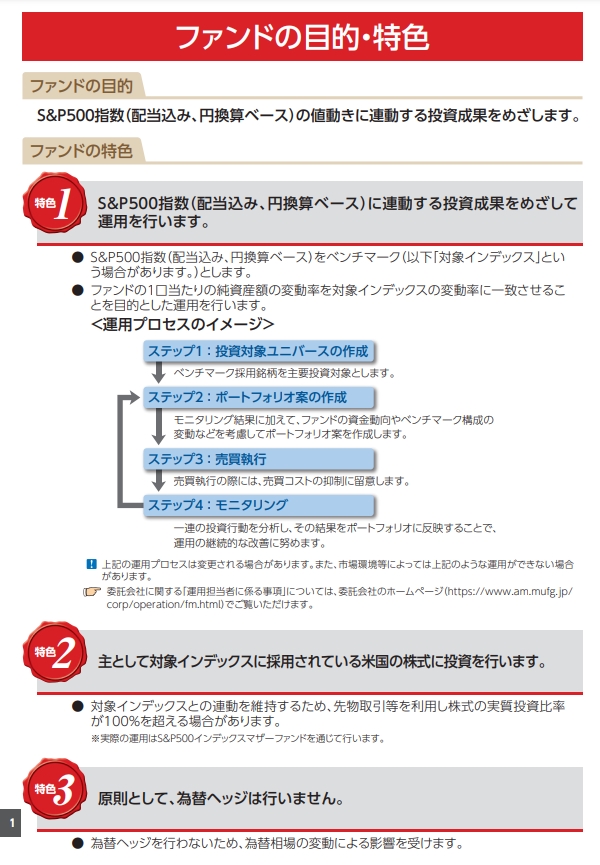

ファンドの目的・特色

【 ファンドの目的 】

アクティブファンドなのか、パッシブファンドなのか

どのような銘柄に投資するのか、なんのインデックスに連動するのか

といったことがざっくり載っています

指数の値動きに連動する投資成果=インデックスファンド

指数の値動きを上回る投資成果=アクティブファンド

このファンドは「S&P500」という指数に連動する

インデックスファンドです

【 ファンドの特色 】

何に、どのように投資をしていくのかが載ってます

アクティブファンドなら投資商品やそのジャンル

インデックスファンドなら連動する指標やその説明が記載されます

為替ヘッジの有無

分配金についても記載されます

このファンドの特色

特色1

S&P500に連動する運用を目指す

特色2

インデックスに連動させるため、先物取引も利用する

特色3

為替ヘッジは行わない

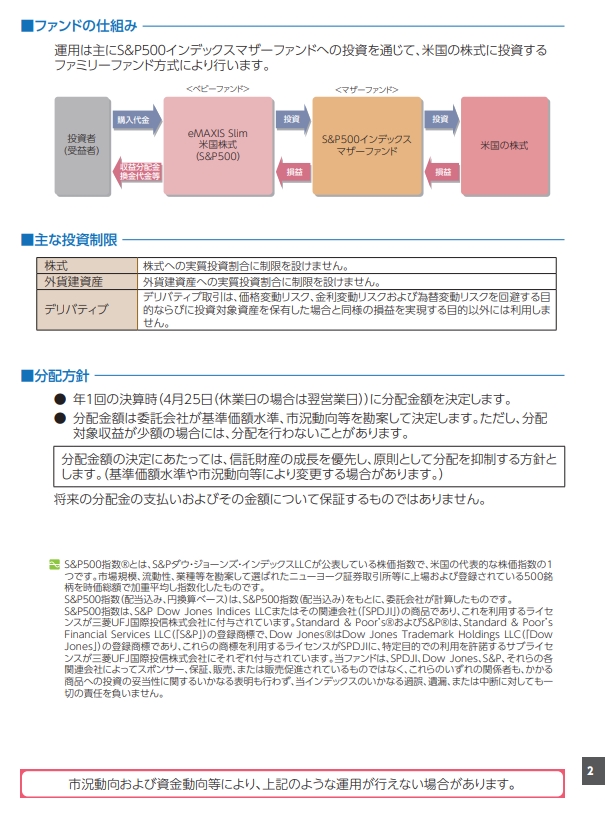

ファミリーファンド方式で投資を行う

分配金を出すかは4月25日に決める

分配金を出さず再投資することもある

為替ヘッジ は先物取引の一種

外貨と円との交換レートを決めておくことで、為替の影響(ドル⇔円のレートなど)を減らす手法

外国投資信託への投資は、株価の影響だけでなく為替の影響も受けてしまいます

そのリスクを下げる方法が「為替ヘッジあり」です

「為替ヘッジあり」の問題点は

・手数料が高くなる

・金利上昇でコストが上がる

万能な手法というわけではないので注意が必要です

株でいう配当金が投資信託の「分配金」にあたります

投資信託の利益の一部を購入者へ還元する方法です

分配金は年1回~毎月というものも

分配金には税金がかかるため、あえて分配金を配らない投資信託もあり

「分配金再投資型」「累投型」と呼ばれます

<注>毎月分配型の投資信託は初心者手出し無用

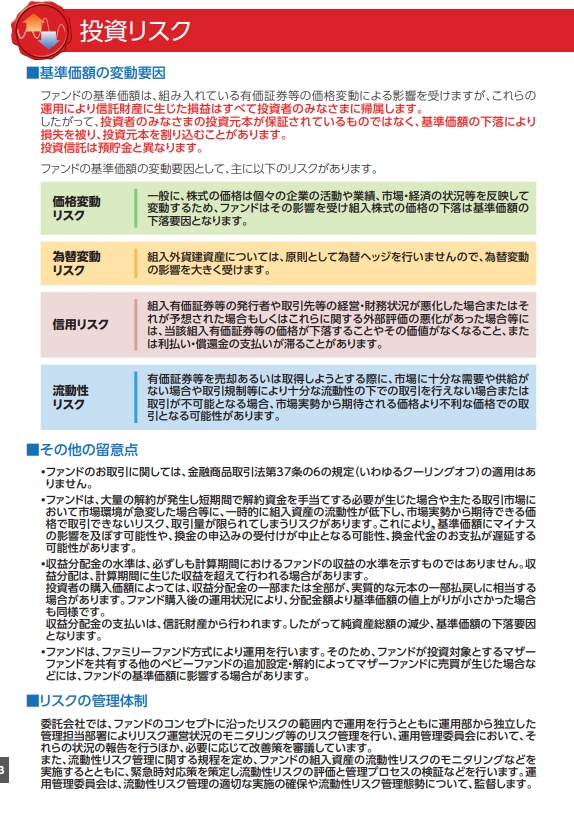

投資リスク

この投資信託を購入することで、どういったトラブルが起こり得るのかが記載されます

一般に使われる「リスク」は、危険度合いのことですが

投資で使われる「リスク」は、変化の大きさを表します

・リスク大=変動大,振れ幅が大きい,大きく値上がり値下がり

・リスク小=変動小,振れ幅が小さい,小さく値上がり値下がり

- 価格変動リスク

市場の動きによって金額は上下動しますよ という説明 - 為替変動リスク

外国株式への投資の場合に関係します 日本株だけの場合は無関係です

為替の変動によって収益が上下しますよ という説明 - 信用リスク

投資先の業績などで評価が悪化したら基準価格が下落しますよ という説明 - 流動性リスク

売りたくても買う人がいない場合には、売ることはできませんよ

売れたとしても極端に低い金額になることがありますよ という説明

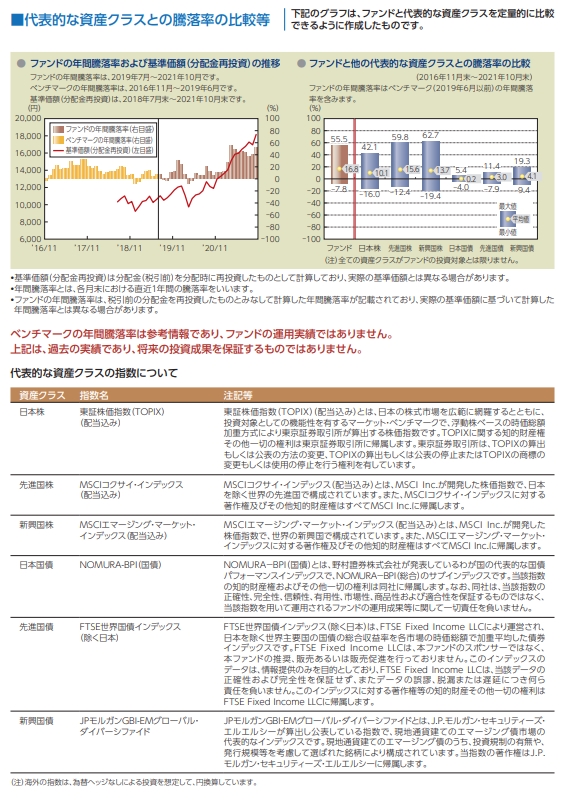

価格がどれだけ上下動したかを%で表したもの

年間騰落率は、この目論見書では直近1年間の騰落率が記載されてます

- ファンドの年間騰落率および基準価額の推移

ファンド設立から基準価額がどのように推移したかのチャートと

直近1年間の騰落率の推移

過去の上下動を見ていれば、将来値下がった時に狼狽せずに済みます - ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

他のインデックスの騰落率とファンドの騰落率を見比べます

自分の買ってるファンドがどのくらい値動き激しいのかを比較できます

運用実績

投資信託の値段

販売初日は切りの良い数字(1万円など)から始まり、価値が上がるほど値上がります

購入単位は「口」

基準価額が1万円なら、1口1万円で購入 となります

ファンドの資産総額です

総額が大きいほど安定的な運用ができます

- 基準価額・純資産の推移

販売初日から基準価額がどのように推移したかのグラフ

純資産額の増え方も見ることができます - 基準価額・純資産

2021年10月29日の基準価額と純資産額が記載されています

基準価額も純資産総額も日々増減します - 分配の推移

投資信託は一般的には分配金を年1回~配布します

分配金とは、ファンドの運用益を投資家に還元する配当金のようなものです

一部利益がでなくても元本から分配するファンドもあります

「分配金再投資」「累投型」の投資は分配金無し、その分でファンドが購入されます - 主要な資産の状況

どのような銘柄を購入しているかが載っています

インデックスファンドはインデックスの構成銘柄が入ってきます

このファンドだとS&P500の構成銘柄です

時価総額の大きい企業の株が多くなるので、誰もが知る有名企業ばかりですね - 年間収益率の推移

年間の成績表です

このファンドの場合2018年からが実際の成績表で、2011年~2017年はインデックスによる参考値です

今後も同様の推移をするわけではないので注意です

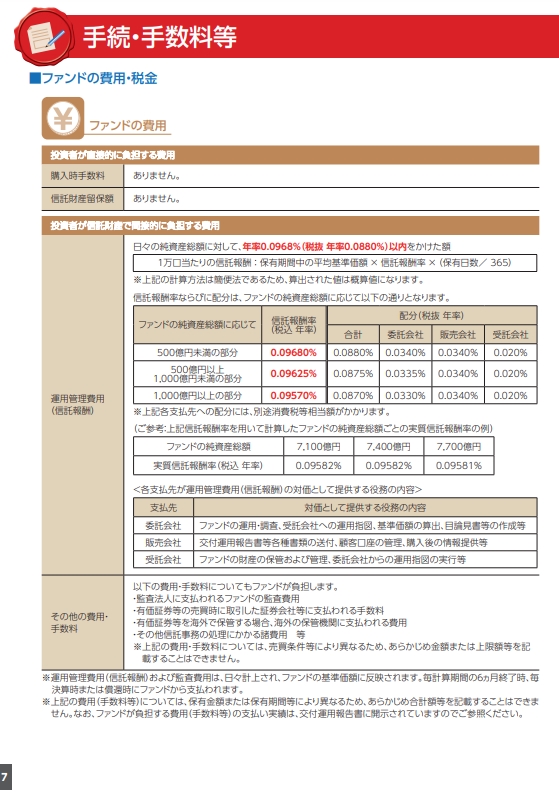

手数料

【 お申込みメモ 】

一般的な説明書きです

購入時・売却時・申し込み時のルール

決算や分配時のことが記載されています

【 ファンドの費用・税金 】

- 購入時手数料

投資信託購入毎にかかってくる手数料です - 信託財産留保額

投資信託売却時にかかる手数料です - 運用管理費用(信託報酬)

投資信託を保持する間、毎日掛かってくる手数料です

引かれるのは毎日ですが、表記は年率でされることが殆どです - その他の費用・手数料

隠れコストと言われる部分です

目論見書ではわかりません

購入後に送られてくる「交付運用報告書」にて確認できます - 税金

税金のかかってくるタイミングが記載されています

分配金・配当金・売却時に、一律20.315%(2022年現在)かかります

基本的には源泉徴収のため、分配金等は税金が引かれた状態で手に入ります

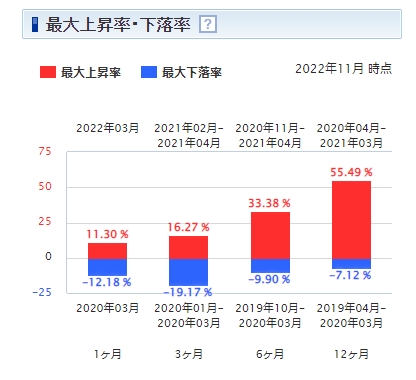

目論見書じゃないけど・・見ておきたい

良いインデックスファンドを定期購入始めたら

自動購入し続けるのが最も効率的な運用方法です

それはわかっているけど値下がりしたら怖くなってしまう

そんな方に一度見てもらいたいのが

購入ページ上に記載される

【最大上昇率・下落率】

これを見ておけば、過去このファンドがどれだけ上下動したかがわかります

勿論未来は不確定、もっと上下幅大きくなる可能性はあります

ですが、一時的な20%の含み損時期が過去にあり、それでも問題無く運用されてる歴史は

怖くなってやめてしまったり運用をいじってしまうことのストッパーになると思います

良いファンドを買い始めたら、いじらない

投資を止めないために目論見書を読んでおく

このくらいの温度感で読んでもらうと良いかなと思います

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加してます

クリックでのご協力、応援よろしくお願いします

コメント