社会保障の再設計が始まっている

今、そしてこれからの大きな政治テーマの一つは、間違いなく『社会保障と税の見直し』です

少子高齢化が進む日本

団塊の世代がすべて75歳以上の後期高齢者となり、医療・介護の需要は膨らみ続けています

一方で現役世代の人口は減り続けおり、社会保障制度を支える構造が揺らいでいます

こうした中で、自民党と日本維新の会の間で合意された社会保障政策は、国家の構造改革の第一歩とも言える動きです

年金・医療・介護の保険料と支出見直しを通じて、働く世代が将来に希望を持てる社会へ転換することが目的とされています

社会保障の議論は、つい「年金をどうするか」「医療費をどう抑えるか」といった短期的な話に終始しがちです

しかし本質は、限られた労働力と資源をどの分野に配分するかという社会設計です

これは日本がどのように成長していくのか、どんな国になりたいかという未来を考える話でもあります

税や予算は、単なるお金のやりとりではなく、働く人の流れをコントロールする制度なのです

薬剤師が果たすべき「社会保障の中の役割」

医療費が増加し続ける昨今において、薬剤師は医療コスト削減を通じて『医療の生産性を高める専門職』としての役割を期待されています

薬剤師の職能が広がることは、社会保障制度の変化と密接に関係しているのです

医療の効率化と人的資源の最適化

残薬削減、重複投薬防止、ポリファーマシー対策など、薬剤師が行う日常業務の多くは、無駄を減らし医療の質を高めることに直結します

これらの取り組みは、単に『医療費を抑える』だけでなく、『限られた人材をより有効に使う』ことにつながります

医師や看護師がより専門的な業務に専念できるよう、薬剤師が『サポート+判断』の領域を広げることは、医療の生産性を上げる可能性を秘めています

緊急避妊薬の販売、リフィル処方対応、在宅医療への積極参加、コロナ下でのPCR検査などは、まさにその具体例ですね

医療のファーストアクセスとして行われるOTC販売もその一環です

DX化による業務効率の向上

社会保障制度を持続させるには、医療現場のデジタル化が欠かせません。

マイナンバーカードの保険証一体化、電子処方箋、レセプトオンライン化などは、医療データの正確性を高めるだけでなく、事務負担を大幅に軽減します

ピッキングや一包化といった単純作業はロボットに任せることで、より少ない薬剤師数で日常業務を行うことができたり、服薬フォローや在宅医療に専念することもできます

調剤のDX化、ロボット化は保険システムの省力化だけでなく、薬剤師の省力化と職能拡大につながります

こうした流れは、制度改革の方向性とも合致します

公費の“使い方”を意識する視点

薬剤師の活動は、すべて公費・保険料という『社会の共有資源』で成り立っています

調剤点数や薬価は全て国によって決められています

調剤報酬の大部分は、保険料や税金、自治体からの公費で賄われます

だからこそ、医療提供の一つひとつが『税の使い方』そのものであり、国民全体の生産性に影響します

限られた財源をどう使うか——その意識を持つことが、これからの薬剤師に求められています

医療人材の「質」と「配分」が国を左右する

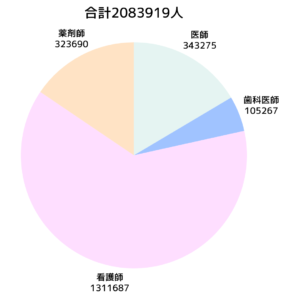

現在、日本の医療・介護従事者は合わせて約500万人にのぼります

この数は全労働人口の7%を占めるほどで、社会保障は巨大な産業の一つとなっています

社会保障が厚くなるほど安心は増しますが、同時に製造業・IT・研究などの“生産を支える労働”が減るリスクも高まります

これら産業は国を成長させ、国民をより豊かにします

だからこそ今、国が進める社会保障改革の狙いは『支出削減』ではなく、『労働力の再配分』つまりは働き手が国をより成長させる産業に移動を促すことにあります

効率化によって同じ成果を少ない人手で実現できれば、その分を教育・技術・新産業へ回せる

この『人的資源の最適化』こそ、社会保障の持続性を左右する最大のポイントなのです

薬剤師に求められる「社会的視点」

これからの薬剤師に求められるのは、薬の専門家であるだけでなく、社会保障制度を理解する職業人であることです

「なぜ診療報酬がこの点数なのか?」「なぜ薬価が下がるのか?」

その背景には必ず『社会保障財政の再配分』があります

今後は患者さんから

[薬不足、薬価の変動、調剤報酬の増減、負担割合の増加]

これら話題について聞かれることがより増えてくるでしょう

表面だけの説明では納得してもらうことは困難です

財政、再分配、労働者の配分

これらの関係を理解していれば、適切な説明ができるようになります

制度を理解すれば、自分の仕事の意味がより明確になります

単に『点数を取る業務』ではなく、『国の仕組みを支える活動』として捉えられるようになるのです

薬剤師が社会全体の構造を理解し、医療の効率化・再分配の最適化に貢献すること

それこそが、これからの時代に求められる“社会保障を支える薬剤師”の姿です

まとめ:社会保障の未来を支えるのは、現場の一歩

社会保障の再構築は、国の制度改革だけで進むものではありません

その根底を支えるのは、医療現場で働く一人ひとりの努力と工夫です

薬剤師が無駄を減らし、医療の質を高め、働く人々の健康を守る

それが結果として税の有効活用となり、労働人口の維持・経済成長につながります

社会保障と税のこれからを考えることは、薬剤師の未来を考えることでもあります

医療と社会の接点に立つ専門職として、『制度を知り、社会を動かす視点』を持つことが、これからの薬剤師にとって欠かせない力です

バックナンバーはこちら

家計の処方箋はアフィリエイトで報酬を得ています

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加してます

クリックでのご協力、応援よろしくお願いします

コメント