節税メリット盛り沢山!自分年金 &退職金「iDeCo」のまとめ

- 運用益が非課税

- 所得控除で「所得税」「住民税」の節税に

- 受け取りも控除「退職所得控除」「公的年金等控除」

- 60歳以降まで引き出せない

- 受け取りは課税対象

- 勤め先に理解が必要

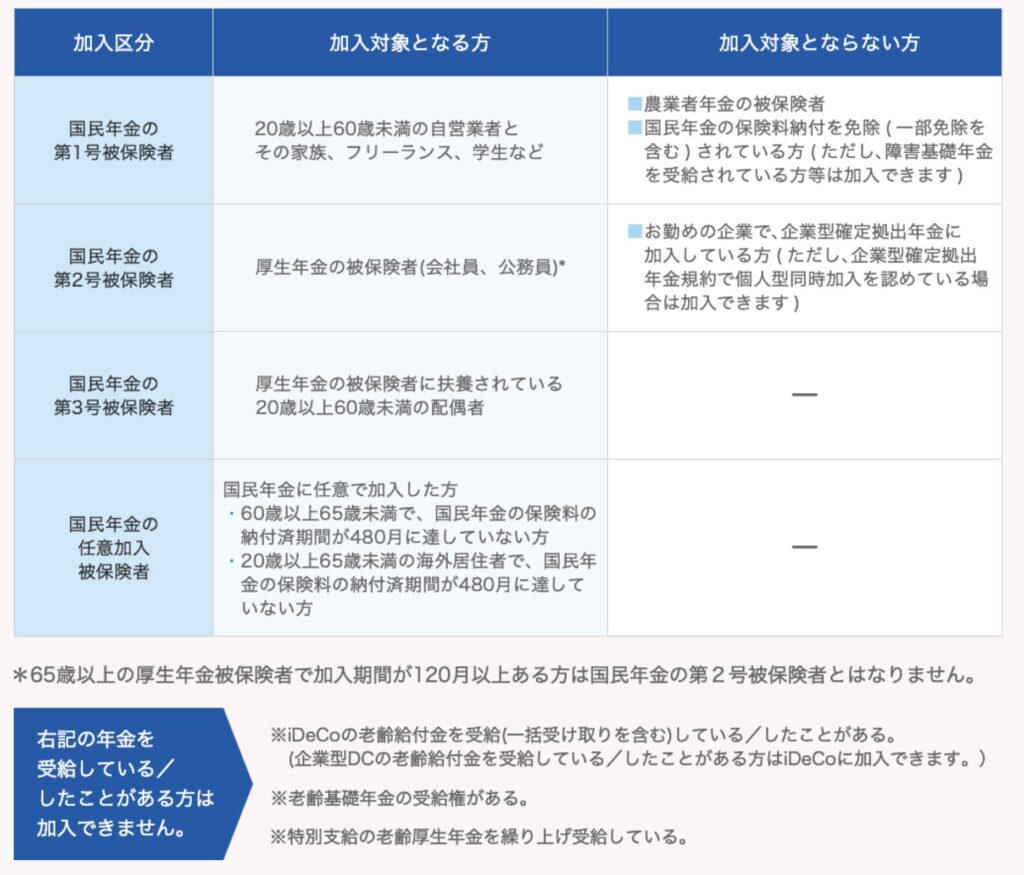

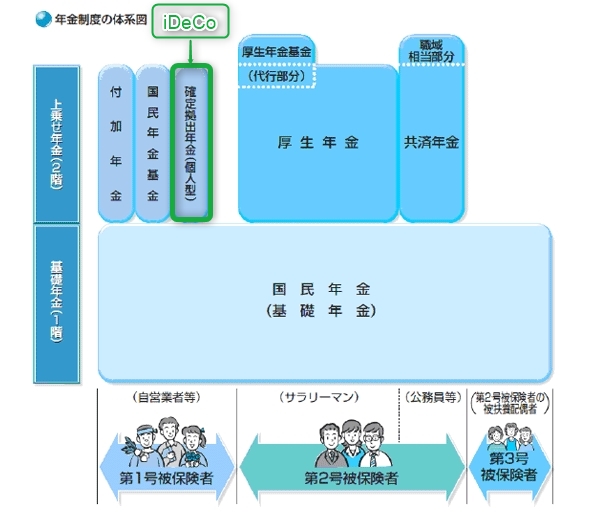

日本の年金制度おさらい

日本の年金制度は3階建

1階:国民年金

2階:厚生年金など

3階:個人年金(iDeCo)

iDeCoは個人型確定拠出年金

( individual-type Defined Contribution pension plan )

この頭文字を取ったもの

自分で積立する年金の一つです

1階 国民年金

国民年金は、日本に居住してる人は全員が加入しなければならない義務の年金です

保険料・老齢年金額は共に収入にかかわらず固定です

保険料は一か月16590円

老齢年金は480ヶ月納めると、一年で777800円

2階 厚生年金

厚生年金は、厚生年金の適用事業所で務める人が加入できます

一般的に会社員・公務員が加入する年金です

保険料は企業と本人の折半で収入依存

保険金は保険料の額によって変わります

厚生年金加入者が受け取れる年金は

国民年金 + 厚生年金

となります

国民年金基金も2階に位置します

3階 確定拠出年金、確定給付年金

国民年金・厚生年金の上乗せとして存在します

確定給付年金や企業型確定拠出年金(企業型DC)は、退職金を年金として受け取る制度です

個人型確定拠出年金(iDeCo)は、活用するか否かは完全に個人の自由です

国民年金だけの方は 国民年金+iDeCo

厚生年金も入ってる方は 国民年金+厚生年金+iDeCo

企業型確定拠出年金を使ってる方は 国民年金+厚生年金+企業型確定拠出年金+iDeCo

このように上乗せが可能な年金です

iDeCoについて

「iDeCo」何のための制度?

iDeCoは個人型の年金制度

公的年金制度とは違い、利用するかは個人の自由です

何のためにそのような制度があるのか

それは、退職金と公的年金だけでは老後生活が支えられないためです

一時、老後二千万円問題が話題になりました

どんな話かといえば、老後資金が一人当たり、平均二千万円足りないという資産が出たというもの

大変な話題にあがりましたが、現在の資産ではこの問題存在しないとすら言われています

二千万円はさておき、余裕のある老後生活を送るためには、働けるうちに老後資産を作る必要があります

その老後資産を効率よく作っていくため、国がバックアップしてくれる制度がiDeCoなんです

【もう少し詳しいiDeCoのお話】

【退職所得控除とiDeCoの話】

○ iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度で、加入は任意です。

○ iDeCoはご自分で申し込み、掛金を拠出し、ご自分で運用方法を選んで掛金を運用します。 掛金とその運用益との合計額を給付として受け取ることができます。

○ iDeCoでは、掛金、運用益、そして給付を受け取るときに、税制上の優遇措置が講じられています。

○ 日本は世界でも有数の長寿国と言われます。現在65歳の方の平均余命は、男性が20.05年、女性が24.91年となっており(「令和2年簡易生命表」厚生労働省)、65歳以降の生活が20年以上続く方がたくさんいらっしゃいます。

○ 「人生100年時代」が到来し、長期化する老後にそなえ、まず、ご自身の公的年金の状況を確認し、さらに、退職金や企業年金も含めて老後の資金を考えてはいかがでしょうか。

○ そして、税制上のメリットを受けながら、より豊かな老後生活を送るための資産形成方法として、もうひとつの年金「iDeCo」への加入を検討してみてはいかがでしょうか。

引用 iDeCo公式サイト

死亡時も給付される「 iDeCo」

iDeCo拠出中に、不幸にも亡くなってしまったら?

「死亡一時金」として、遺族へ給付されます

iDeCoの資産が消えてしまうわけではありません

iDeCoの「死亡一時金」について、詳細はこちら

「iDeCo」利用のメリット

- 運用益が非課税

- 所得控除で「所得税」「住民税」の節税に

- 受け取りも控除「退職所得控除」「公的年金等控除」

メリット1 運用益が非課税

通常は分配金、配当金、預金の利息には金融所得課税と呼ばれる20.315%が課税されます

分配金再投資型と呼ばれる投資信託でも、陰で課税されています

iDeCoではこれが非課税となります

非課税だと、複利の効果が利きやすくなります

複利とは、利息に利息がつくこと

例えば100円年利1%なら、1年目は101円、2年目は102.01円

この0.01円が複利の効果です

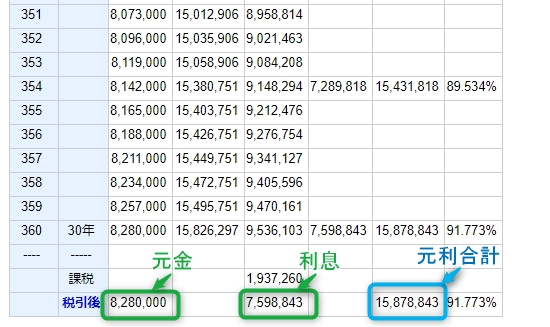

例えば、30歳から月2.3万円を60歳まで積立 年利5%でのシミュレーションでは

課税(20.315%)されると、利息約760万

非課税運用だと、利息約1076万

非課税運用の方が316万円も多くなります

この差は、運用期間と年利が高くなるほど、開き方も大きくなります

【複利について】

メリット2 所得控除になる

iDeCoは所得控除によって、大きな節税メリットがあります

控除は税金を減らしてくれる制度

まずは所得税の計算を見てみましょう

所得税 =( 収入ー社会保障費ー所得控除 )× 所得税率

納付税額 = 所得税 - 税額控除

控除は大きく分けて二種類

最も節税効果の高い控除です

所得税額から控除分をまるっと引くことができます

最も効果の高い控除と言えるでしょう

住宅ローン控除やふるさと納税での控除がこれにあたります

収入を低く計算することで、所得税と住民税を下げる効果があります

保険料控除、公的年金等控除 などがあります

iDeCoは「小規模企業共済等掛金控除」に該当しますが、これも所得控除です

メリット3 受け取りにも控除あり

受け取り方法は以下の3通り

- 一時金として受け取り退職金控除を適用させる

- 年金として一定期間受け取り、公的年金等控除を適用させる

- 一時金+年金として受け取り退職金控除と公的年金等控除どちらも適用させる

【退職所得控除】【公的年金等控除】についてはこちら

「iDeCo」のデメリット

- 60歳以降まで引き出せない

- 受け取りは非課税ではない

- 会社からの許可が必要

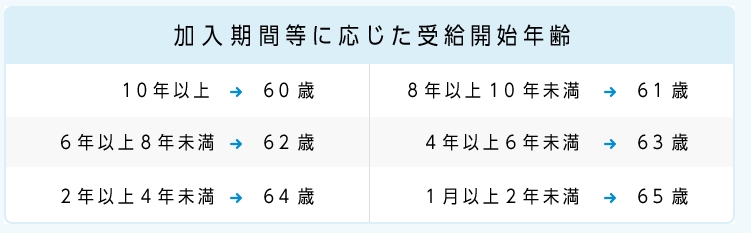

デメリット1 受取は60歳をすぎてから

iDeCoの最も大きなデメリットが、原則60歳以上にならないと引き下ろせないこと

NISAと違い、iDeCoには年齢による資金拘束があります

条件は下記の通り

下記を満たす方は「脱退一時金」として60歳未満でも引き下ろせることがあります

条件はかなり厳しいので、基本無理だと思ってください

- 60歳未満

- 企業型年金加入者でない

- 国民年金保険料免除者、外国籍の海外居住者等個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できない者

- 日本国籍を有する海外居住者( 20歳以上60歳未満 )でない

- 通算拠出期間が5年以下、又は個人別管理資産が25万円以下

- 確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではない

- 最後に企業型確定拠出年金又は個人型確定拠出年金( iDeCo )の加入者の資格を喪失した日から2年以内

デメリット2 運用は非課税だが受取は課税

iDeCoは運用中は非課税ですが、受け取る際に課税されます

課税対象ではあるんですが、控除が効きます

税制としては優遇されています

ですが、利益の金額によっては少なくない税金を支払うこととなるでしょう

ここはNISAと大きく違う点ですね

(NISAは受け取り時も非課税)

デメリット3 会社記入書類あり

iDeCoに参入する大きな壁になるのがこの「会社記入書類」です

iDeCoは自身で記入する欄と、会社に記入をお願いする欄があります

これは、給与天引きで掛金を拠出する方もそうでない方も、必要な作業です

自分が申請するだけでは解決しないところ

慣れてない企業は、記入に難色を示すケースもある所が難点です

法令により、企業側には協力する努力義務は存在します

確定拠出年金法(平成13年6月29日法律第88号)

「iDeCo」の申し込み方法

- 必要なものを用意する

- 掛け金を調べる

- iDeCoを運用する証券会社・銀行を選ぶ

- 証券会社・銀行へ書類申し込みを行う

- 申込用紙を記入する

- 掛け金振り分けを行う

- 証券会社・銀行へ書類返送する

1 必要な物用意

- 年金手帳

- 掛け金引き落とし口座(銀行口座でOK)

- iDeCo加入先

iDeCo加入するのに証券口座は必要ありません

銀行口座から引き落としされます

2 掛け金を調べる

まずはiDeCo公式ホームページの「カンタン加入診断」で掛け金上限を調べましょう

iDeCoは 月々五千円から開始でき

千円単位で増額できます

年1回 まとめて投資することも可能です

(六万円から、一万二千円単位で増額)

3 iDeCoを運用する証券会社・銀行を選ぶ

iDeCo取扱金融機関はこちらで調べられます

「運営管理機関一覧」

金融機関ごとに取扱商品と手数料が異なります

私がお勧めするiDeCo取扱金融機関は【SBI証券】です

SBI証券のiDeCoは

手数料が安く、優良な投資信託が多く、手続きが楽 です

私も利用しています

まずは無料の書類請求からでも行ってみてはいかがでしょうか

4 証券会社・銀行へ書類申し込みを行う

選んだ金融機関へ書類の依頼をしましょう

iDeCoの説明書類と記入書類が届きます

下画像はSBI証券で申し込む方法です

⇩

5 申込書類を記入する

自身で記入する箇所を埋めたら、本社に書類記入を依頼しましょう

返送されてきたらもれずに記入してあること確認しましょう

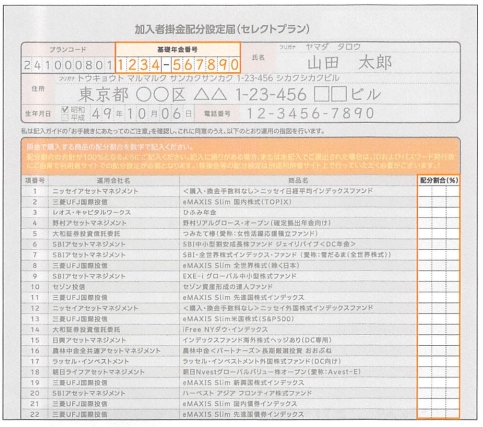

6 掛け金振り分けを行う

このような用紙が届きますので、希望の配分で記入しましょう

資産配分は頭を悩ませるポイントかと思います

米国・全世界・先進国のインデックス(S&P500など)はオーソドックスな投資先になります

新興国やアクティブファンドは手数料が高い傾向にあるのでお勧めはしません

バランスファンドは物によっては検討の余地ありです

7 金融機関へ書類返送する

記入がすべて終わったら金融機関へ返送しましょう

到着後3ヶ月くらいかかってから開設されます

忘れたころに開設されるので気長に待ちましょう

「iDeCo」の投資先は何?

iDeCoは、金融機関の厳選した

- 投資信託

- 保険

- 預金

を購入することができます

基本となるのは「投資信託」の購入です

世界の株式、日本の株式、不動産、債券市場など、様々な投資信託へ投資を行います

iDeCoで購入できる多くの投資信託は「インデックス」と呼ばれる指数に連動した

インデックスファンドです

例えば「S&P500」「日経平均株価」「MSCI ACWI」など

これらに連動した投資信託=ファンドを購入することとなります

「株式のインデックスファンド+債券のインデックスファンド」など

様々な資産を組み合わせた

バランスファンド

という商品もあります

どのようなラインナップを用意するかは、金融機関によって違います

保険が一つもなかったり

バランスファンドがほとんどのところもあります

ラインナップは加入前に確認できます

金融機関を選ぶ際には、希望の商品があるか確認しましょう

【良い投資信託を選ぶポイントはこちら】

「iDeCo」どうやって受け取る?60歳以降のiDeCo

60歳(運用10年以上の方)を超えると、iDeCoの受け取りができるようになります

受け取り方は主に3種類

控除が変わってくるので、自分の退職金・年金を考慮に入れて選択しましょう

- 一時金として受け取る

全額一時金として受け取ることができます

退職金と同じ枠で、退職金控除が使えます - 年金として受け取る

5~20年に分けて受け取りすることもできます

この場合は年金と同じ枠で、公的年金等控除が使えます - 一部を一時金、残りを年金 として受け取る

1と2を混合して使用することもできます

退職金控除で節税+公的年金等控除で節税の手法です

金融機関によっては併用できないところも(楽天証券は可能です)

60歳以降の受け取り戦略についてはこちら

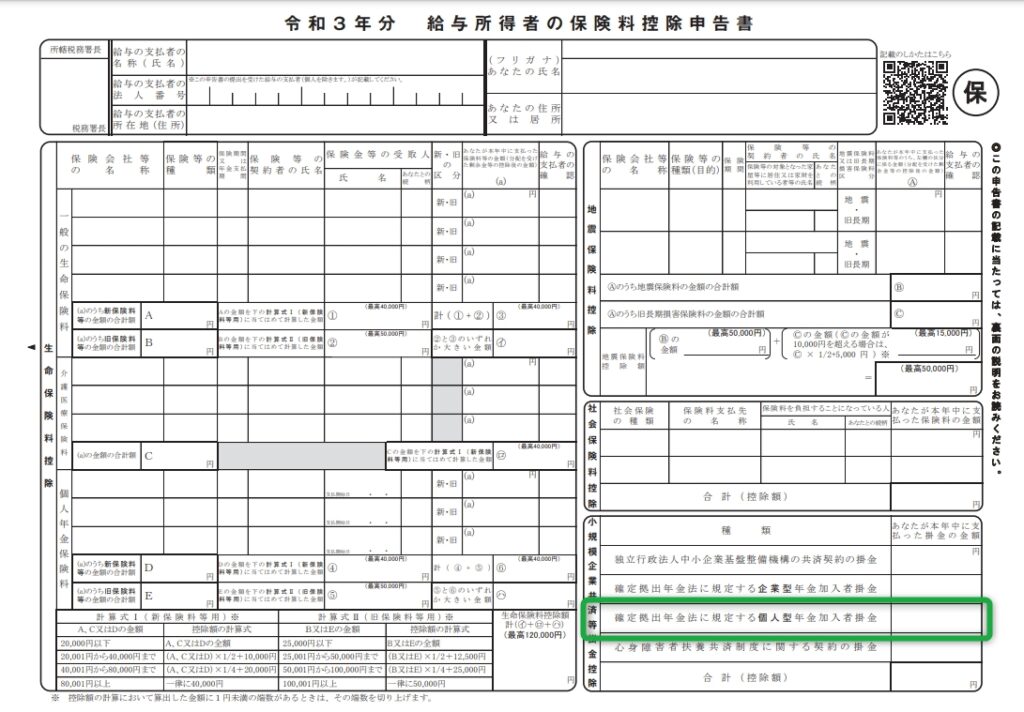

所得控除は年末調整か確定申告で

iDeCoの所得控除を受ける方法は2通り

- 源泉徴収票の提出

- 確定申告

源泉徴収票での申請方法は至ってシンプル

給与所得者の保険料控除申告書 の中の項目

「確定拠出年金に規定する個人型年金加入者掛金」へ

年間の iDeCo拠出金額を記入するだけです

年間の iDeCo拠出金額は、毎年10月〜11月頃にかけて

「国民年金基金連合会」より郵送されてくる

【小規模企業共済等掛金控除証明書】

にて確認できます

控除の申請は確定申告でも行うことができます

e-Taxでも申請可能です

その際は「小規模企業共済等掛金控除」の項目に入力します

こちらも作業は非常に簡単です

「iDeCo」オススメの方

iDeCoの強みは「所得控除」

所得税と住民税が安くなるのが最大のメリットです

これが活かせるのは、所得税・住民税を支払ってる方です

一方、非課税で投資できるNISA制度は、所得税が少ない方でもメリットを受けられます

NISAは非課税運用+引き下ろしも非課税です

投資を始める際、オススメの順番は

- まずNISAを使う

- つみたてNISAを満額投資する

- 所得税の支払いがある方は iDeCoを使う

- 所得税の支払いが少ない方は、新しいNISAを優先する

2024年から、NISA制度は新しくなります

既存のつみたてNISAは無くなり、非課税枠は大幅に拡張されます

基本的にはNISAの方が、使い勝手が良い制度です

いつでも引き下ろしできますし、2024年からは、売っても非課税枠が回復するようになります

対して iDeCoは60歳までの引き下ろし制限や、枠の回復がないなど、資金の拘束が強い制度

決して使い勝手が良いものではありません

ですが

iDeCoにはNISAにないメリット「控除」があります

控除を制することは節税を制する

余計な税金を払わないことは、資産形成にとってとても大事なことです

iDeCoのデメリットを問題なく飲める方は、ぜひ iDeCoを初めてみてください

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加してます

クリックでのご協力、応援よろしくお願いします

コメント